小学校高学年になっても、読書が苦手って子がいます。

- 音読させると、たどたどしい読み方になる…

- 短い読み物でも、正しく理解できていない…

それに対して、指導者や親は「とにかく本を読みなさい」としかアドバイスできないことがあるんですね。

指導者も親も、多分、学校の先生も「読書が苦手な原因がどこにあるのか?」と、「原因を分析する」いう発想がないんです。「下手なんだから稽古するしかない」と考えて、「とにかく読め」としかアドバイスできないわけです。

では、本当は何をしたらいいのか?

ことのばでの小学校1, 2年生の子らや、小学校高学年で読書が苦手な子どもたちへの指導の経験と、学術的な研究を元に解説してみたいと思います。

読書を可能にする重要な要素

上手に本を読める、十分に理解しながら読める、という状態になるためには、意味のつながり(ミクロ構造の要素)とか、場面の転換(マクロ構造の要素)とか、そういうものに十分に意識を払えないといけません。

そして、そこに意識を払えるようになるためには、「文字を読み取る(識字レベル)」とか「言葉の意味が分かる(語いレベル)」といった要素を、いかに自動化して済ませられるかが鍵になるのです。

以下、本を読む、文字を読んでいく時に必要な要素を挙げてみますと…

目の使い方

一番見過ごされやすいのがこれ。両眼で一点を見ることができる能力です。

スポーツの世界でも「両眼視」という言葉で表現され、とりわけ球技では重視される要素。読んでいる文字・文を両眼で的確に捉えていかないと、気が散っているのと同じような状態になると考えられます。当然、うまく読めるわけがありません。

「眼の問題」を解消するために何をすべき?

これはフォーカス・リーディングのトレーニングの基本となる「一点集中トレーニング」や「集中追跡トレーニング」などをおこなうと解消します。

ただし、指導者が眼の使い方を丁寧に確認しながら指導する必要がありますね。

また、両眼視をチェックしてくれるような、信頼おける眼鏡屋さんに相談するのもいいかも知れません。

東京・大阪・新潟・山形に近いところにお住まいなら、視覚行動研究所の野澤先生という方の元を訪れるといいかも知れません。過去に卓球の愛ちゃんのビジョントレーナーを務めたこともある、目の使い方についての指導の第一人者です。

文字を意味に変換する能力

日本語はふりがなのおかげで「音」にするのは非常に簡単です。

ですが、それは「読めている」わけではありません。ただ音にしているだけです。もし、音読させてもたつくとか、リズムよく、スムーズに読めないとしたら要注意です。

この「意味に変換する」には、

- 言葉の切れ目が分かる

- 言葉の意味を知っている

という2つの要素が絡みます。

さらに、スムーズに読めるということは

- 意識的・無意識的に先読みできている

という要素も加わります。これらができないとどうなるかというと、音読であれ黙読であれ、リズムが悪いとか変な抑揚が付くとか、そんなチグハグな読み方になってしまいます。

「文字の意味変換」の問題を解消するためには?

慣れるまでは文節で切れているような書籍を読ませることで、文章のリズムや言葉の切れ目を自然と学ばせるのが有効だと考えられます。

絵本のような、言葉とイメージが結びつきやすい読み物を読ませるのも有効です。

青い鳥文庫シリーズの小学校低学年向けの書籍は、文節で切ってありますのでお勧めです。

ただ、読む作品に気を遣うよりは、子どもと向かい合って音読を聞きながら、フィードバックを返してあげた方が効果的ですね。

意味をつなぐ能力

これは文法的な力といってもいいでしょう。単純な日本語力と言い換えてもいいかも知れません。

ちょっと例を見ながら考えてみましょう。

「このバナナは、台湾のものでした。」

これは多分、ぜんぜん難しくありません。

ただし、前提として「バナナ」という果物、「台湾」という地理的な固有名詞を知らないと、全然分からないということが起こります。

では、こちらはどうでしょう?

「昨日、お礼に買ってきたバナナは、おいしいと評判の台湾のものでした。」

これくらい一文が長くなると、意味が十分に分からないという子が出てきます。

さらに次。

「昨日、親友がお見舞いのお礼に買ってきてくた、千疋屋の高級なバナナは、人気お笑い芸人がナビゲーターを務めるグルメ番組の中でもおいしいと評判の、ほどよく熟した台湾のものでした。」

こうなると、「なんとなく言っていることは分かる」で終わる子が続出します。

「なんとなく言っていることは分かる」というのは、意味は理解できていると思うけど、整理も付いていないし、説明しろと言われると混乱するという状態です。

実は言葉として書かれていない要素を推論(橋渡し推論)する必要もありますし(「親友が、お見舞いのお礼に買ってきてくれた」)、言葉(単語)が多すぎて、意識的に処理するにはキャパオーバーになるのです。

多分、主語と述語がどれかが分からないとか、どの言葉が何を修飾しているのかも分からないとか、そういう状態。

「意味をつなぐ能力」の問題を解消するためには?

これは音読なり黙読なりで、たくさんの文章を読むことが重要です。

もちろん闇雲で、適当な読書ではなく、ちゃんと理解し、リズムよく音読できる状態での読書を積み上げていくのです。

それだけで終わらせず、後でご紹介する「分けてつなぐ」トレーニングも非常に効果的です。

スムーズな「読み」を手に入れるための読書トレーニングとは?

上に紹介したような要素をどうしたらクリアできるかということで、ことのばでも、この7年半、あれこれ試行錯誤をしてきました。その結果、一番効果があったのが、これ。

同じテキストを何度も読ませる。

「は?っ」ていうガッカリと驚きの入り交じったため息が聞こえてきますが…。(^_^;

ご安心ください。やることは単純ですが、効果は抜群です。読書教育の世界でも、世界中でその効果が確かめられているトレーニングなのです。

1.一度、黙読しながら、よく分からない言葉にチェックを入れる。

下読み(preview)としておこないます。あまり気負わず、「知らない言葉をチェックする」とか、「気楽に目を通しておく」くらいで考えてOKです。

2.知らない言葉をノートに抜き出し、辞書で調べる。

辞書で調べて、それをノートに書き込みます。その際、例文として、今、読んでいる文を書き添えます。

それでも意味が分からなければ、Googleで言葉を調べ、出てきた画像でイメージしやすくしたりもします。

3.意味を十分に理解しながら、丁寧に音読します。

黙読でも問題はないのですが、音読の方が負荷がかかりますので、この学習には適しているのではないかというのが現段階での仮説です。

4.スムーズに、リズム・抑揚をつけて読めるようになったら終了です。

毎回、ストップウォッチでタイムを計測しながら読むとモチベーションが上がります。

何回くらい読むことになるかは、文章の難易度と、その子の能力次第です。何度でも読ませましょう!

5.スムーズに読めるようになってきたら、接続詞と指示語に印をつけて読んでいきます。

この段階は+α的な内容です。

接続詞と指示語に印をつけさせて、どの言葉が、どの言葉をどう受けているのか、接続詞によって何がどう接続されたのか、

そういったことを意識するためにおこないます。

詳しいことはこちらの記事の「1-1.国語のテキストの音読」の項目をどうぞ。

この「何度も同じ箇所を読むトレーニング」については、こちらの記事も参考にしてください。

反復読み+語いチェック=読書力アップ!

この「何度も同じテキストを繰り返し読ませる」作業はある意味で、小学校の宿題と何が違うの?と感じるかも知れません。

ですが、最初に語いのチェックをすることで「分からない要素」を排除し、さらに何度もたたみかけて読ませることで、学習効果を高められるようにしています。

この方法は、実は読書教育研究では非常にメジャーなもので、数多くの研究によって、その学習効果が確かめられています。

そして、この反復読み(repeated reading)で得られた読みの流ちょうさは、他の本を読むときにも生きてくることが分かっています。(学習が転移する、と考えます。)

「読んで分かる」状態を作るためのトレーニング

「2.文字を意味に変換する能力」で書いたように、「流ちょうに読める」ということには、言葉の句切りやつながりが理解できているということが含まれなければなりません。

子どもに音読をさせるだけでなく、その内容について語り合うことで、的確に意味がつかめているかを確かめ、うまくいっていないようならケアしてやりましょう。

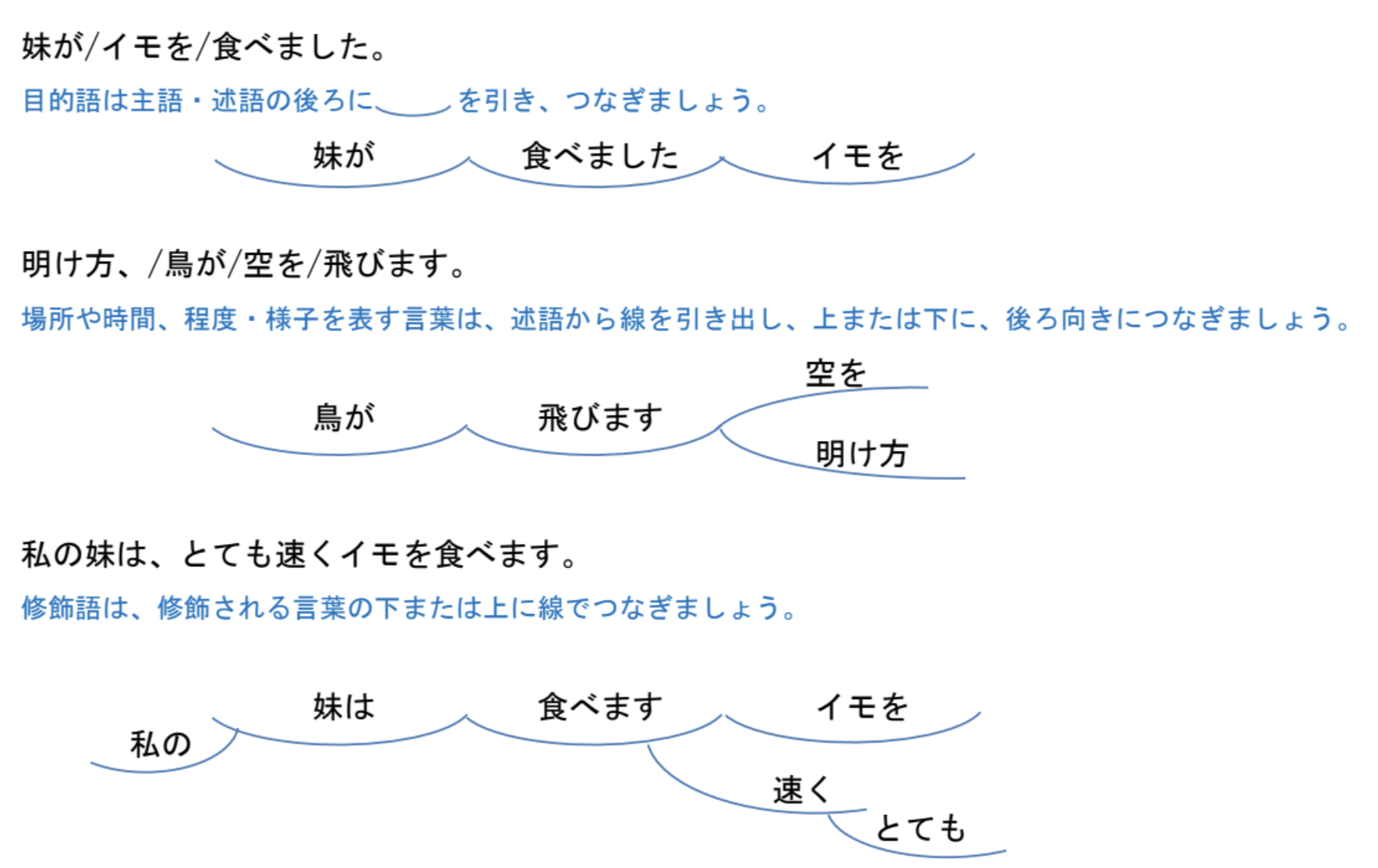

言葉のつながり、文法的なつながりについては、こういった形で、文節に分けた上で、そのつながりを可視化するようなトレーニングが有効だと考えています。(ことのばでの指導では、非常に効果が上がっています。)

このトレーニングは、上でも紹介したこちらの記事に詳しく紹介されています(無料教材もご用意しています)。

こういった一連のトレーニングを通じて、まずは子どもたちの「読むのが苦手」な状態を改善し、スムーズに読める状態を作ってあげましょう。

その上で、読んで楽しいと思える本を書店や図書館で見つけ出して、「本にはまる」状態に持ち込んでやりましょうね。(^^)

以上、お子さんの学習指導の参考にしていただければ幸いです。

追伸

1つ、上記のような「読むのが苦手」な状態ではなく、「読書は大好きだけど、読解が苦手」という例もあります。

これは「読字障害(ディスレクシア)」の一種で、黙読・音読ができないために分析的に読むことができず、その代わりに、1ページ数秒というスピードで処理してしまうという特殊な例です。

これは残念ながら脳の癖の問題ですので、対処法が見つかりそうにありません…。

はじめまして。

小学6年生の男の子の母親です。

小さいときから運動系の習い事が忙しく国語の音読などの宿題をあまりやらずに過ごしてきたせいか、国語の音読、読解など国語全般が大の苦手になってしまいました。読書も全くしません。

来年は中学生になるので流石にこれではまずいと思い、いまから国語力をつけさせるにはどうしたらとサイトでこちらを読ませていただきました。

この反復読みのテキストとはどのようなものを選べばよいのでしょうか?

初めまして。

テキストは「好きな本でOK」とされていますよ。

市販されているものですと、齋藤孝先生の『速音読ドリル』というものがありますので、そういう市販品で、いろいろなバリエーションを楽しむのも一つの手だと思います。

ただ、それは最初の一歩に過ぎませんので、何らか手を打ちましょう。

時間が合うようでしたら、火曜日17時半からおこなっている読書講座にご参加いただくのもいいかと思います。体験もできますので、興味があれば、LINEでご連絡ください。